一、专业培养标准

(一)培养目标

面向基础教育和黄河三角洲及周边地区社会经济发展一线,培养德智体美劳全面发展的,掌握现代教育和体育教育学科知识与技能,具有创新精神和实践能力,具备良好的职业道德和科学素养,能胜任中学体育教学和班主任工作,并能从事学校体育管理、训练与竞赛、科学研究等工作的创新型应用人才。

经过本专业的系统学习,学生在毕业5年后,职业发展状况良好,大部分可以成为体育教学骨干教师,部分可以成为优秀教师,能够引领体育基础教育改革和发展。具体包括:

1.熟练掌握中学体育教学所需的多学科知识和技能,具备解决中学体育教育教学领域复杂问题的能力;

2.具有良好的沟通能力、团队协作能力,能担任团队负责人;

3.具备创新精神和国际化视野;

4.完全胜任中学体育教学及班主任工作,在教学、育人、科研方面具备发展潜能;

5.具有良好的自主学习和终身学习的意识和能力,完全能适应基础教育改革和社会经济发展需求的变化。

(二)毕业要求

本专业毕业生应达到如下要求:

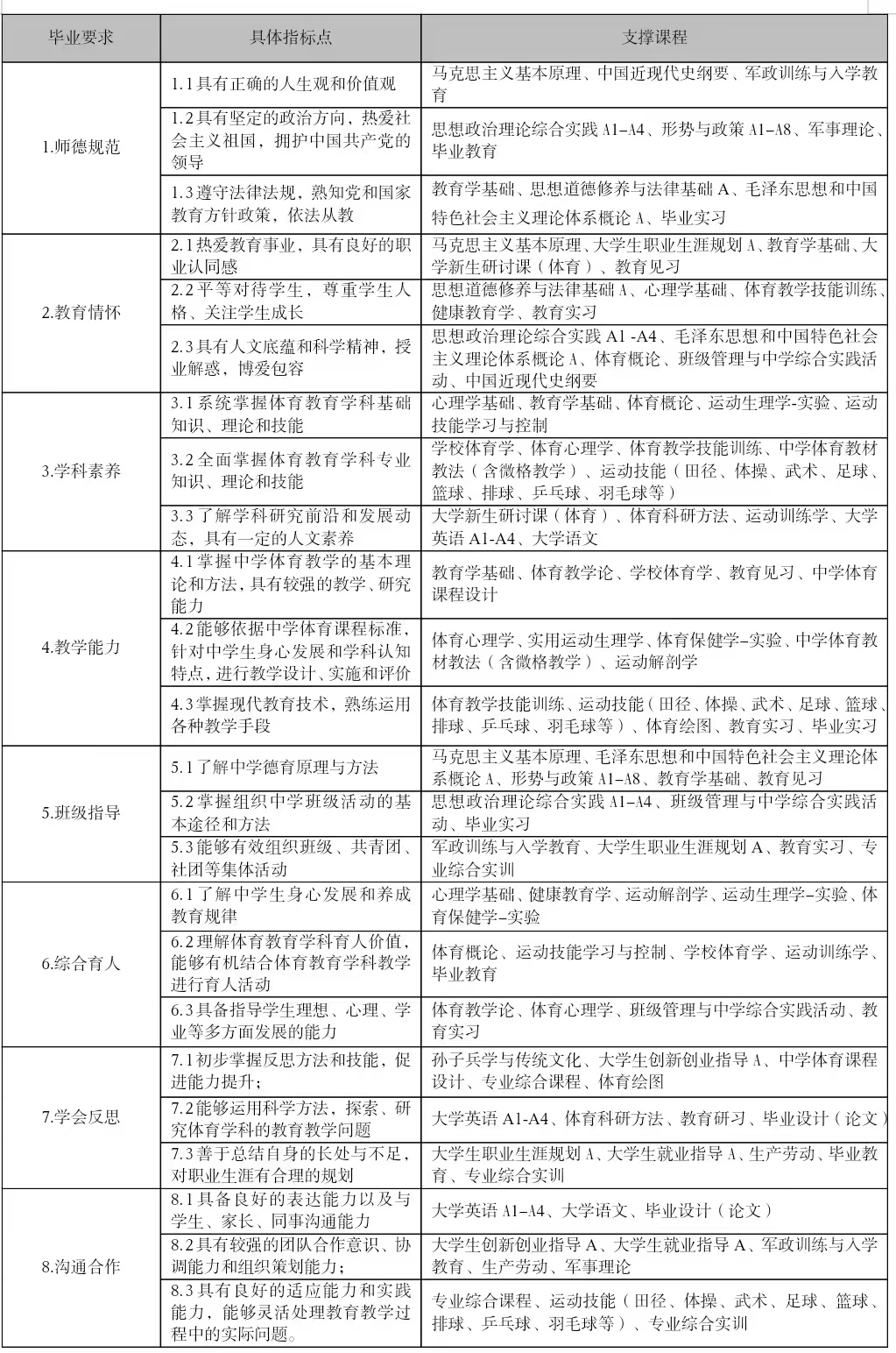

1. 师德规范:具备良好的教师职业道德,遵纪守法,立德树人。

1.1 具有正确的人生观和价值观;

1.2 具有坚定的政治方向,热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导;

1.3 遵守法律法规,熟知党和国家教育方针政策,依法从教;

2. 教育情怀:具有职业理想和敬业精神,关爱学生、甘于奉献。

2.1 热爱教育事业,具有良好的职业认同感;

2.2 平等对待学生,尊重学生人格、关注学生成长;

2.3 具有人文底蕴和科学精神,授业解惑,博爱包容。

3. 学科素养:掌握完整的体育教育学科理论知识和技能,了解相关学科知识。

3.1系统掌握体育教育学科基础知识、理论和技能;

3.2全面掌握体育教育学科专业知识、理论和技能;

3.3了解国内外体育教育研究前沿和发展动态,具有一定的人文素养。

4. 教学能力:掌握基本的教育理论、方法和手段,具有扎实的体育教学基本功。

4.1掌握中学体育教学的基本理论和方法,具有较强的教学、研究能力;

4.2能够依据中学体育课程标准,针对中学生身心发展和学科认知特点,进行教学设计、实施和评价;

4.3掌握现代教育技术,熟练运用各种教学手段。

5. 班级指导:有较高的德育水平,能胜任班级活动的组织与指导工作。

5.1了解中学德育原理与方法;

5.2掌握组织中学班级活动的基本途径和方法;

5.3能够有效组织班级、共青团、社团等集体活动。

6.综合育人:把握中学生特点和教育规律,能够利用体育学科教学进行综合育人。

6.1了解中学生身心发展和养成教育规律;

6.2理解体育教育学科育人价值,能够有机结合体育教育学科教学进行育人活动。

6.3具备指导学生理想、心理、学业等多方面发展的能力。

7.学会反思:具有反思、创新意识,具备终身学习意识,对职业生涯有合理的规划。

7.1初步掌握反思方法和技能,促进能力提升;

7.2能够运用科学方法,探索、研究体育学科的教育教学问题;

7.3善于总结自身的长处与不足,对职业生涯有合理的规划。

8.沟通合作:具备良好的语言表达能力和沟通能力,适应能力强,善于团结协作。

8.1具备良好的表达能力以及与学生、家长、同事沟通能力;

8.2具有较强的团队合作意识,有一定的协调能力和组织策划能力;

8.3具有良好的适应能力和实践能力,能够灵活处理教育教学过程中的实际问题。

二、毕业要求与课程支撑矩阵

三、学制和授予学位

(一)学制

基本学制四年。修业年限可视学生具体情况适当缩短或延长,最短三年,最长不得超过八年。

(二)授予学位

教育学学士学位

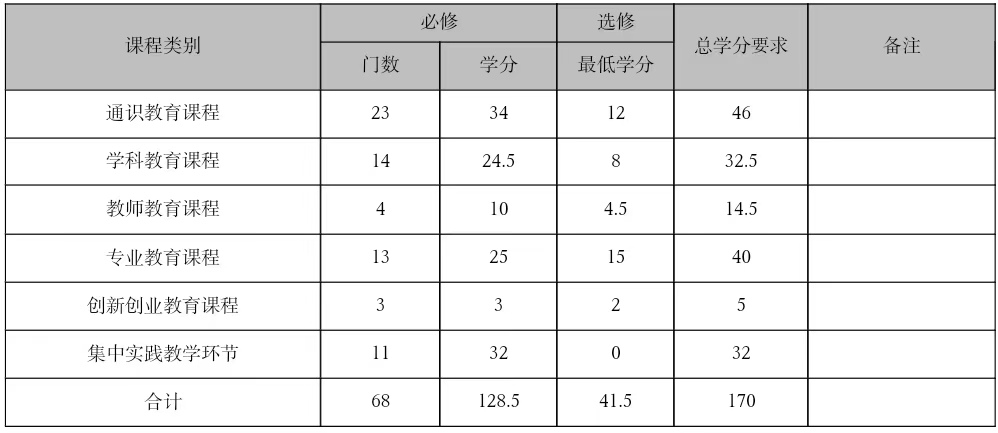

四、毕业条件及学分要求

(一)毕业条件

思想政治合格,在规定的年限内修满规定的最低学分(含创新创业实训与素质拓展学分),所得学分的结构符合要求,通过毕业设计(论文)答辩,且不违反学籍管理的有关规定。

(二)学分要求

根据《滨州学院创新创业实训与素质拓展课程学分认定办法》和学院有关规定,学生在修满以上学分外,还需要利用第二课堂获得创新创业实训与素质拓展学分,其中创新创业实训环节至少获得4学分,素质拓展环节至少获得2学分。

五、获得学士学位条件

获得毕业资格,并达到学校规定的授予学士学位标准(详见学校学士学位授予条例)。

六、主干学科和主要课程

(一)主干学科:

体育学、教育学

(二)核心课程:

运动解剖学、运动生理学、学校体育学、体育心理学、篮球、足球、田径、体操等技能课程。

(三)主要实践教学环节:

教育见习、教育实习、专业综合实训(课程)、毕业实习、毕业教育、毕业设计(论文)等。